今年的御宅文化學術研討會暨巴哈姆特論文獎,影評人湯以豪以〈焦慮的加法:淺談押井守的真人電影〉一文投稿,相信不少押井守迷都相當興奮。就算完全不熟悉押井守,也能從湯先生的文字中學到一兩招理解電影的分析框架。

〈焦慮的加法〉是一篇好文章,把三景法、四景法、加法和剪法等等寫得這麼平易近人實在難能可貴。但行文與結構很難稱得上標準的論文,內文涉及大量個人見解,詞藻也相當華麗,內容亦比較像押井守作品系譜的概觀和點評。當然,手法與格式反傳統與文章的價值未必有關。傅柯的博士論文《古典時代瘋狂史》當年也被評審批評文字修辭過剩,但及後此書在研究病態、理性與文明方面有著舉足輕重的地位。見地與文筆從來是湯以豪文章的賣點,無須為參賽抹去自己的個人特色。

本文想續寫的,主要是文章第三部分關於《機動警察 PATLABOR 2 The Movie》的內容。事實上,此部分是文章的精華,而此作也恐怕是湯以豪最想談論的作品吧。《PATLABOR 2》確實是押井守的高峰,也因為高峰早在二十四年前就已經到達,踏入2000 年後,體力急速衰退(於是跑去練空手道)的他推出的作品大多也只能作為昔日的「殘照」存在。

我認為,湯以影評人的直覺,發現《PATLABOR 2》是一部「關於影像的影像」是正確的。但我覺得,它並不僅僅是針對一種媒體的批判,而是時代性的追問。不是「關於影像的影像」,而是「關於影像世紀的影像」。《PATLABOR 2》並不能獨立看待,在談論此作之前,首先要詢問的是《機動警察 PATLABOR》這個系列的基本構造,和它與之呼應的時代,也就是八九十年代的日本社會與世界版圖,還有緊接在它之後的押井守電影哲學:「所有的電影最終都會變成動畫」。

■ 巨大機器人:日本工業社會的象徵

「巨大機器人」這題材六十年代在日本動畫界開始流行,搭配模型玩具在市面上流通(如《鐵人 28 號》)。但仔細一想,這其實是個十分奇妙的現象,因為與之對比的美國,這兩個國家(文化體)對機器人的想像完全不一樣。

美國科幻作家以撒.艾西莫夫在五十年代創作出「機器人學三法則」,在「大腦設計上」限制外型幾乎與人類無異的機器人的行動,也就是一種意識上的枷鎖。如果放到現代,「機器人學三法則」應該更名為「人工智能三法則」吧。但結果是此虛構法不但反過來影響現實,艾西莫夫的自創詞「機器人學」(Robotics)更真的成為一個科研體系。即是說,在美國的角度(至少是當年),「機器人」與「人工智能」幾乎是等同的議題。描述仿生人與人類區別變得模糊的近未來電影《銀翼殺手》及今年上映的《銀翼殺手 2049》,也是處於這個命題的延長線。即使是屬於「巨大機器人」的《變形金剛》,主角也是擁有自我意識的「機械生命體」。

國度的另一邊,日本的「巨大機器人」絕大部分都沒有搭配 AI,而是讓駕駛員隨意操縱的巨大乘搭物或搖控機器人。比起「模仿人類的人造物」(不論外型還是行為),「巨大機器人」更像從汽車或起重機這些讓人操作的交通公具與工業用機器的延伸想像。與此同時,汽車亦是日本身份的象徵,六十年代日本的三神器「3C」分別是「Colour TV」、「Cooler」和「Car」,欲追上當時的汽車業霸權美國。就像特攝片中的「變身」,「巨大機器人」動畫是跳過「成長」的過程,直接獲得「巨大化的身體延伸」以確立「自我認同」的一種處理。

由此可見,將劇中的巨大機器人以「LABOR」這個意為「勞動力」的美式英文單詞作為稱呼的《機動警察 PATLABOR》,是一部非常具有日本工業社會意識的作品。主角駕駛的「英格拉姆 AV-98式」的外型設計更是參考日本警車(「英格拉姆」的英文 Ingram 全寫是 INdeterminate GRound ARmed Mobile,即「機動地面裝甲交通工具」)。1988 年推出的《PATLABOR》已經處於工業社會末期,特車二課的主角均是毫無晉升欲望,只重視自己的個人興趣,屬於當時剛剛抬頭的消費主義群族。

而由押井守執導的第一部《機動警察 PATLABOR The Movie》,就透過反派帆場暎一引發的電子恐怖襲擊(此作推出時還是 1989 年!),表達出否定代表東京泡沫經濟發展方式的「巴比倫計劃」的訊息。帆場在 OS 裡面埋藏秘密機能,引發 LABOR 的失控,脫離操縱者的意志胡亂運轉。此乃日本動畫的「巨大機器人」在意識遭到剝奪後,一場重奪意識的叛亂,意圖推翻日本「巨大機器人」與「人工智能」斷裂的想像基礎。

而隨之而來的《PATLABOR 2》(1993),是踏入「後工業社會」、逐漸不再需要 LABOR 的世界。因此,不難理解在《PATLABOR 2》捨棄了「巨大機器人」的押井守,為何會製作出回歸到美國機器人想像的《攻殻機動隊》。

■ 掌握全局的「演出家」與「不在場的他者」

在《PATLABOR 1》(1989)與《PATLABOR 2》(1993)之間的 1992 年,押井守發表了一部內容莫名其妙的真人電影。不,甚至不知道應否稱為電影,也許只是押井守隨手寫了一堆筆記,再經演員的口在攝影機面前說出的碎碎念罷了。這部「作品」叫《Talking Head》。

《Talking Head》描述一部製作中的電影「Talking Head」的導演丸輪零突然失蹤,於是製作公司找來演出家「我」(千葉繁飾)去替代。為了撤底模仿原本導演的風格,「我」逐一接觸該電影的核心製作成員如編劇、配色師、演出助手等等,聽他們徐徐道來的長篇大論,訴說所屬崗位與對電影的看法。

隨著補拍開始,劇組成員一一被殺,期間一名神秘少女不時在畫面中出現。電影最後終於順利完成,也揭露導演丸輪並不是失蹤,而是製作電影期間人格分裂,主角「我」只不過是丸輪的一個衍生人格。

導演替工是押井守的真實經歷。而此作《Talking Head》是押井作為《PATLABOR 2》導演時指出的交換條件。裡面所包含的是押井守希望公諸於世的「電影論」。於是,它的重要性在於將押井守的影像作品一直以來都存在的某種特質曝露了出來:演出家=故事中不在場的他者。

《Talking Head》指出「電影」乃是「演出家」與劇組的「意志」組成的影像片段。與此同時,劇組的死亡與導演的人格分裂,意味著「電影」在體現他們的意志同時,也要盡力掩飾意志的存在,將影像與情節偽裝成自然而然地發生的故事。也就是說,劇組也是演員,而且要演得「仿佛不存在」,是「逃避鏡頭」的隱形演員,即劇中「不在場的他者」。

倘若仔細回顧押井守的往歷,不難發現「不在場的他者」曾在大量作品出現,連《PATLABOR》兩部電影版都不例外。《PATLABOR 1》中天才程序員帆場暎一在故事開首已經跳樓自殺;《PATLABOR 2》事件的幕後黑手拓植行人,只在開首與結尾有出場。「不在場的他者」長期不出現,卻掌握整個事件的脈絡,故事亦因他/她而起。「不在場的他者」的意圖總是押井守在該作品埋下的主題。《PATLABOR 1》的帆場批判東京的發展主義、《PATLABOR 2》的拓植批判日本的絕對和平主義、《Beautiful Dreamer》的夢邪鬼以製造「循環時間」來隱喻《福星小子》作品描繪的「沒有終結的日常」、《攻殻機動隊》的傀儡師追問人類的定義和網絡的可能性。

「不在場的他者」是作為「演出家」押井守的分身存在於故事當中,主宰情節的走勢,而且他們所做往往是不法行為。《Talking Head》的「我」曾曰:「電影」與「犯罪」一樣,都是包含「動機」的「製作」。如此一來,押井守的作品便是「製作(犯罪)的製作(電影)」。

湯以豪在他的文章把《PATLABOR 2》稱為「後設電影」,但其實押井守所有存在「不在場的他者」的作品,至少不是影像表現上,而是敘事上,早已有「後設」成份存在了。

■ 由影像形塑的時代,及其終結

終於,我們來到《機動警察 PATLABOR 2 The Movie》。《PATLABOR 2》的「演出家」拓植行人,是《日本國憲法》第九條的受害者。日本雖然沒有軍隊,只有冷戰時期美國為了鞏固東亞防線而放寬出來的《自衛隊法》,但自衛隊依然要執行由聯合國指派的維持和平任務(PKO),更可笑的是必須參與同時又不得開火。1999 年,拓植的小隊在東南亞某國遭遇敵人,上級卻拒絕給予開槍許可,要他等待加拿大部隊的支援。最終小隊全滅,只剩下拓植一人。

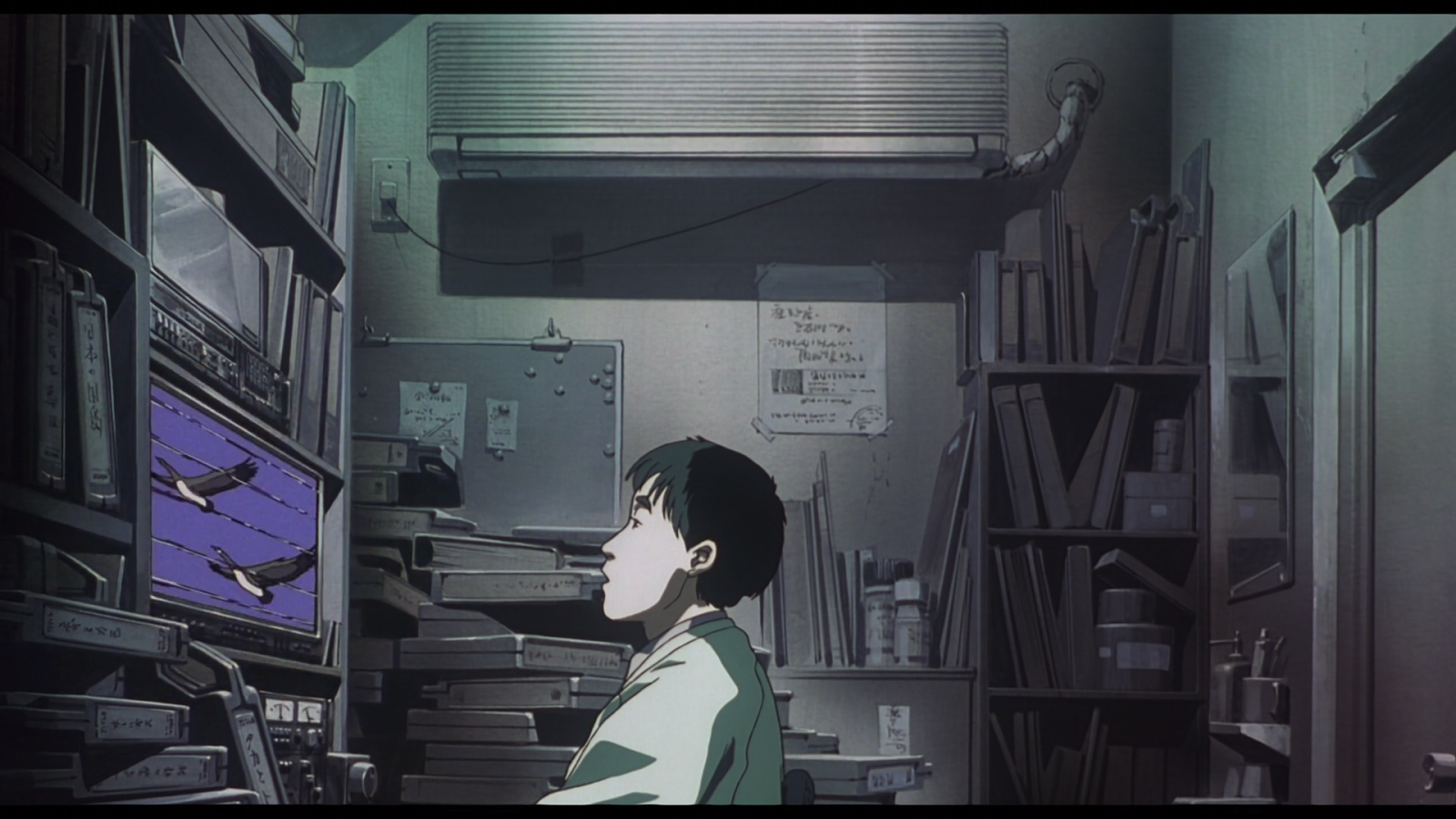

在敵人離去後,原本在機倉裡看著無機質畫面的拓植,爬了出來,脫下頭盔,以裸眼凝視真實的戰場上一個佛像,彷佛在暗示他忽然悟出了某種「禪」。「離開影像,回到真實」——早在頭兩分鐘,《PATLABOR 2》就已經帶出了整部電影的母題。

指出《PATLABOR 2》在批判《日本國憲法》第九條和「集體自衛權」的荒謬是很容易的,也確實沒說錯。但這視角潛在極大的危險,會將作品分析拋入左右翼分野的意識形態化困境,從而忘卻作品中大量不屬於以上任何立場的「中間性內容」。況且這亦無法說明,為何它過去二十多年依然具有屹立不倒的地位。更無法說明,為何它作為一部電影、一部動畫,它的內容、它的對白、它的片段,會如此震撼人心。

湯嘗試以「後設電影」去拆解,相信已經中了四五成。那麼,餘下的另一半是什麼呢?那大概就是「影像世紀」了。影像,是形塑整個二十世紀社會形態的重要媒體。除了令視覺獲得壓倒其他知覺的特權地位,也建構了「自己所在的世界」(眼前的世界)與「外面的世界」(影像的世界)之間的區隔,更用以團結離散而數量龐大的社會成員。

在相機、攝影機、投影機和電視機出現之前,人只能從文字想像筆者的世界,共享同一體驗是不可能的。但踏入影像世紀後,人得以透過影像這個媒介,以「他人的眼睛」觀看事物。即使不是與攝影者看到完全相同的風景,也至少跟鄰座的觀眾看過同一段影像。近年非常關注「影像世紀」(映像の世紀)的日本評論家宇野常寬,在他的新作《母性的反烏托邦》裡面就清楚地指出:「影像是把三維的空間以二維的平面統合,以視角(Perspective)此一原理使共享得變可能,從而製造將他人的認知當成自己認知的錯覺裝置。」

冷戰期間,「影像」一直是共產主義和資本主義兩大陣型用來宣傳思想、團結和對抗的工具,是兩者的「主戰場」。引來全球注目的太空競賽也是圍繞影像進行,沒有影像,哪來注目?押井守的隨筆集《押井守的角色學》裡,還特地詳細講述美國好萊塢電影業當年的「獵紅歷史」(調查導演、編劇和演員是否有共產主義背景)。對他而言,「影像」絕非不受任何意識形態染指的中立工具。不,應該反過來說,正因為中立,它才能夠被任何意識形態利用。

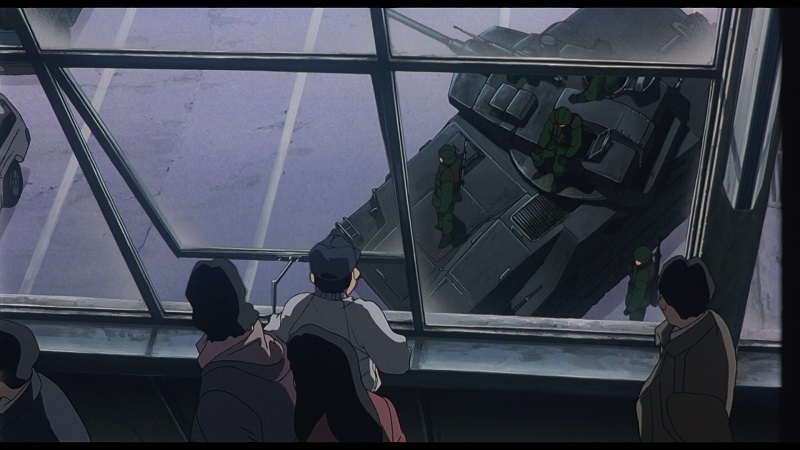

《PATLABOR 2》推出時為 1993 年,兩年前蘇聯剛剛解體。冷戰的結束,其實也象徵著「影像」作為思想傳播的器具的時代已經結束了。「影像」失去思想和使命,卻依舊泛濫,娛樂影像佔去了大部分。加上八十年代 CG 的興起,影像的「真實感」變得越來越薄弱,人對影像失去信任。《PATLABOR 2》位於「影像世紀」的末端,講述影像失真的時代。它的風景用色無機質,展示出大量螢幕和鏡面,光線不斷反射、折射和複製,已不知道目前觀看的是畫面,是鏡面還是真實。劇中觀看畫面的人總是臉色蒼白、目光呆滯,彷彿已經不把真實感當一回事。《PATLABOR 2》畫面的震感之處正是在此:影像極度失真,故「真實感很薄弱」的真實感異常地強烈而衝擊。

沒錯,冷戰結束了,影像世紀結束了。冷戰時背靠美國在東亞獲得漁人之利,隨之崛起的日本的工業社會時期也結束了,於是 LABOR 和巨大機器人象徵的時代也結束了。《PATLABOR 2》是《機動警察》的結局篇,故事也將要結束了。事到如今,押井守已再無牽掛,他賭上了一切,將矛頭直指「影像世紀」最極端的殘餘物:「和平」,以及「戰爭」,這對從影像建構出來的雙胞胎。

「和平。我們要保衛和平。可是這個國家跟城市的和平究竟是什麼?」

說到對戰爭影像的透撤分析,要舉出美國蘇珊.桑塔吉(Susan Sontag)的《旁觀他人之痛苦》。書中認為,人宣揚反戰時,口中的「戰爭」乃概念化的存在,抽空了所有背景,並沒有特定針對任何一場戰役。他們會抽取個別戰場的照片和錄像,藉以證明「戰爭的殘酷」,來支持自己的反戰論述。「戰爭」早已是不再是關於真實的戰爭,而是依附在影像之上的概念。「戰爭」如是,跟「戰爭」與之對立的「和平」(反戰)亦如是。人總透過談論「戰爭」來頌揚「和平」,兩者形成一種共犯關係。

「戰爭?這種東西早已經開始了。」

戰爭,根據《PATLABOR 2》裡面後藤隊長與自衛隊調查官荒川茂樹的對話,是從未消失過的狀態。國共內戰、韓戰、越戰、以巴衝突……自兩次世界大戰結束以來,在世界的戰爭並未休止過。然而自 1947 年起軍事力量被閹割、被植入「和平憲法」的日本,總對本土的和平引以為傲,拒絕參與外面任何戰爭。

「正義的戰爭,與不義的和平,差距其實並非那麼壁壘分明。自從和平一詞成為大騙子口中的正義後,我們已經無法相信我們的和平了。」

這個「和平/眼前/現實/內部」與「戰爭/螢幕/虛構/外部」的區隔不過是由影像建構出來的假象。日本,只是處於戰場的後方,而不是戰場之外。「內外」的分野毫無意義,和平地方的繁榮,是依賴他國的戰爭所帶來的利益才能建立起來。

「這城市裡面大家都像神一樣,明明不在當地卻能親眼看見,明明觸摸不到卻知曉所有事實。完全袖手旁觀的神們。」

透過影像,我們得以窺見眼前以外,整個世界的狀況,獲得全知全能、全球一體化的感覺。縱使影像的真實感大幅衰退,我們除此之外卻已經沒有別的手段去掌握外面的世界,只能繼續演著「透過影像能把握現實」的戲碼。而拆穿這場戲碼,正是拓植行人的目的。

拓植向灣岸大橋發射一某飛彈,再偽造戰機的影像,製造出自衛隊內部有害群之馬的錯覺,使警視廳與自衛隊的關係僵化。隨後駭入雷達,上演一場不存在的自衛隊戰機企圖空襲東京的鬧劇。忍無可忍的自衛隊和政府內閣,終於決定宣佈東京進入戒嚴狀態。自衛隊這個「戰爭」的代名詞,正式降臨首都。戒嚴狀態開始後,拓植的行動才正式開始。他派出戰鬥直升機攻擊所有天線、炸毀所有電纜、截斷所有沿岸大橋,並施放強力的 ECM 干擾所有無線通訊,將「影像」的基礎設施破壞殆盡,令人們失去「神的眼睛」,變回只能用肉眼去把握現實的「孤獨個人」(Stand Alone)。

「這是偽裝成政變的恐怖行動,同時也是為了實現某種思想的犯罪行為,也就是製造出戰爭狀態。不,是以首都為舞台,上演的戰爭狀態。」「瞧!戰爭就是這副模樣的!」——拓植彷彿用行動,對眾人如此吶喊。屢次的煽動和攻擊,都不是拓植達成其政治主張的手段,反而是目的本身。他的行動就是思想的實踐,一如《機動戰士高達 逆襲之夏亞》中發洩「人類滅亡就好」的怨念、將整個殖民地扔向地球的夏亞,這毫無疑問是一場恐怖襲擊。

「荒川先生,你的說話真的十分有意思。充滿欺瞞的和平與真實的戰爭。但正如你所說,如果這城市的和平是贋品的話,那拓植製造出來的戰爭也不過是贋品。這城市實在是小得容不下真正的戰爭啊。」

《PATLABOR 2》是「關於影像(世紀)的影像」,劇中也有作為押井守分身的「演出家」拓植行人,是「製作(犯罪)的製作(電影)」。光是以上兩種敘事結構,已經可以確定將《PATLABOR 2》稱為「後設電影」。不過,其實還有第三種結構。

拓植希望東京的人親眼體驗戰爭,卻從沒有打算讓「真正的戰爭」降臨東京。他只是借自衛隊的手和各種小動作,營造「戰爭的氣氛」。炸毀沒有人的灣岸大橋、製造出不存在的空襲、散播沒有毒的有色氣體,一切都不過是「戰爭」這場實境秀的演出道具,甚至一個人都沒殺。他用「以戲碼攻戲碼」的計策來對付「影像」。《PATLABOR 2》裡的「戰爭」,是一次演出,是不完全的犯罪。拓植行人不單是押井守的代言人,更是貨真價實的「演出家」。《PATLABOR 2》這部電影,是有三個層次的「製作(犯罪)的製作(演出)的製作(電影)」。

■ 所有的電影最終都會變成動畫

影像世紀結束後,我們面對的將會是個怎樣的時代?從《PATLABOR 2》上畫之後兩年,押井守製作的《攻殻機動隊》,我們可以得到一個呼之欲出的答案:情報世紀。

「在不久的將來,即使企業網絡遍及全球,光與電子穿梭萬物之間,國家和民族仍未到被信息情報化至消亡的地步」——這是《攻殻機動隊》的開場白。影像世紀的結束,絕非意味著「影像」從此消失,而是「影像」會被歸入「數據」的範圍內,變成可隨意創造、儲存、複製、刪除、修改、合拼、傳送的 0 和 1 。湯以豪在文中提到的押井守名言「所有的電影最終都會變成動畫」,某程度上可說是「情報世紀宣言」。

湯在〈焦慮的加法〉文中借用阿蘭巴迪歐(Alain Badiou)的理論,指電影為減法、動畫為加法。真人實拍是將無限多的現實不斷削減到菲林中的有限,藉以建構有效的敘事;動畫則像繪畫等傳統藝術,是從白紙一張的零到有限敘事的加法。「從無限到一的減法」與「從零到一的加法」兩者雖同為影像,性質卻南轅北轍。因此動畫出身的押井守所拍攝的真人電影,說得好聽是有味道,說得難聽是感覺詭異;硬要從「加法」來到「減法」的《攻殻機動隊》真人版,失敗已是命中注定。

「所有的電影最終都會變成動畫」,是不是代表當影像變成數據,電影終會淪為「加法」的藝術?

對押井守來說,現在的好萊塢電影,特別是超級英雄電影,都已經跟動畫無異。兩小時左右的內容,完全沒有實景的電腦特效畫面佔據了大半。拍攝《魔戒前傳:哈比人歷險記》時,飾演甘道夫的 Sir Ian McKellen 被迫要對著綠幕唸出台詞。無限接近真人電影的電腦動畫技術,就像《攻殻機動隊》無限趨近人類的義體。遲早所有電影公司都會是 Pixar,連綠幕、演員,甚至攝影機都從拍攝過程中剔除,變成有如「傀儡師」一般直接從電腦程式產生的無中生有(加法)。這憂慮絕非杞人憂天。

《歡迎光臨虛擬天堂(Avalon)》就是實踐這個想法的第一部真人電影。當時押井守打算籌備 60 億日元製作費的「G.R.M.計劃」(後來成為 2014 年的《加爾姆戰爭》)因錢不夠而擱淺,只好先製作較低成本的《歡迎光臨虛擬天堂》。《歡迎光臨虛擬天堂》描述不久的將來,人們沉溺於「Avalon」這部虛擬現實的線上遊戲。女玩家 Ash 發現遊戲裡存在隱藏關卡(Level),進入的條件是找到在遊戲世界游蕩的「幽靈」(Ghost,而且又是少女),於是她致力於尋找「幽靈」。

此作使用的電腦特效雖然相當粗糙,但其實是刻意為之。當「Avalon」的玩家操縱的角色死亡時,會變成一塊平面再消失,使畫面顯得很不真實,現實與遊戲壁壘分明。但當到達隱藏關卡「Class Real」,一切都與真實無異。押井守刻意拿走一直以來的「動畫風」濾鏡,使「Class Real」的場景變成有別於片中其他鏡頭的「原生錄像」,真實感忽然大躍進。Ash 持槍面對需要殺死的「未歸者」,也不知道對方是否有真實肉體的人類,自己會否成為殺人兇手。除了可以將「Avalon」當成現實網絡世界的縮影,還可以大膽假設,押井守正以無中生有的三維空間(虛擬現實),來借喻無中生有的二維平面(動畫製作)。

踏入2000 年代,粗糙的真人電影《歡迎光臨虛擬天堂》之後,押井守在 2004 年就製出精緻得驚人的動畫電影《攻殻機動隊 2 INNOCENCE》,採用尖端的數碼影像技術,以超高密度的「加法」使觀眾看得眼花繚亂,並將「以影像演繹現實與虛擬的曖昩」玩得更淋漓盡致。

值得一提的是,由這個時期開始,「遊戲」一概念逐漸在押井守的作品中茁壯。《歡迎光臨虛擬天堂》玩的是虛擬現實遊戲;2008 年的《空中殺手》裡,「戰爭」(空戰)變成一種遊戲;2014 年真人電視劇《機動警察 PATLABOR THE NEXT GENERATION》,花費 22 億日元以實拍重現動畫中特車二課的嬉戲,是極為奢華的「日常」;電影版《首都決戰》的反派灰原零更是將「戰爭」當成如打籃球一般的遊戲,駕駛隱形直升機愉快地蹂躪東京的戰鬥狂。昔日在《PATLABOR 2》描述的「舞台」,在影像世紀結束後,已變成「遊樂場」。

■ 結語

當機械無限接近人類,我們還能找到靈魂的根據嗎?

當虛擬無限接近現實,我們還能確定自己身處現實嗎?

當動畫無限接近實拍,我們還能區分兩種影像嗎?

隨著信息情報化與科技發展,這三道問題將會同時出現。對押井守的相關研究,總是將焦點放在前兩者,而忽略第三道問題,因而把他錯當成「科幻動畫大師」。比起「人類」和「現實」,「電影」的危機其實更加首當其衝,也將更早出現。押井守之所以敏銳地觀察到前兩者,是因為他作為一個原本想拍攝真人電影,結果在動畫界起家的導演,發現了第三道問題,隨之而來連帶發現其餘兩道問題。這是處於「加減法夾縫」的押井守具備的特殊洞察力所致。