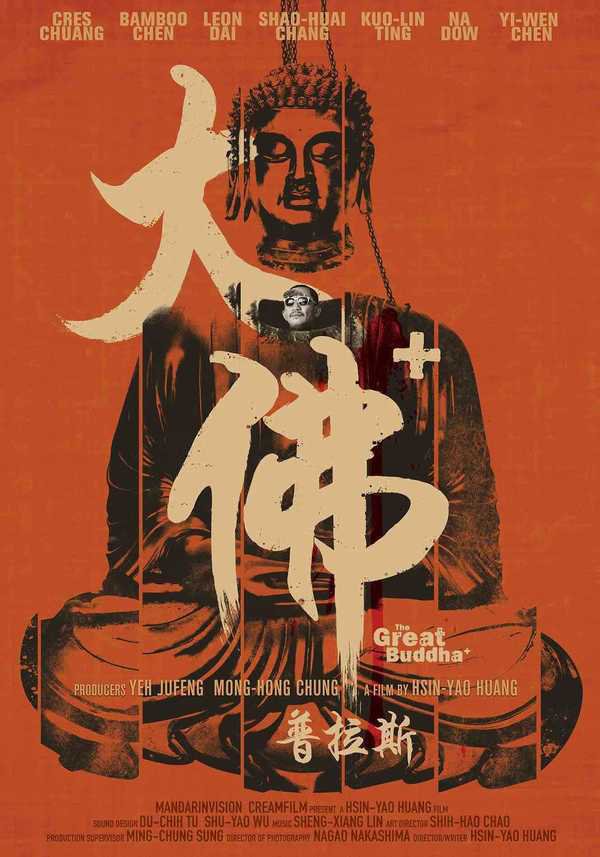

【編按】《大佛普拉斯》可謂是 2017 年金馬獎的最大贏家。透過黑白與彩色的畫面對比來呈現社會底層小人物的生活與無奈,相關的討論與評論早已不勝枚舉。本文作者 whiteblack 以作者論的角度去分析《大佛普拉斯》以及它如何運鏡、處理社會議題的方式。相較於大多數的推崇評論,本文可能較為批判,我們接受其投稿而完整刊登,但並不表示我們贊同作者之論點,特此說明。

原始出處於此:https://zxp930603.blogspot.tw/2018/02/blog-post.html

2017 年由黃信堯導演與鍾孟宏攝影的《大佛普拉斯》是一部集結台灣近代電影史影響的作品,對於時事的關注或是以滑稽的方式表現已是當代台灣電影不可或缺的詼諧要素。只可惜「幹」字已沒有《悲情城市》中陳松勇渾厚粗的訐譙,真正不滿的味道已然喪失;從豬哥亮過世後,我也再也沒有看到有人能將粗話說得如此有個性,反倒是像 2010 年《艋舺》中那句「意義是三小,我只知道義氣」之類的膚淺語氣台詞越來越常見。

一般對於時事批評的台灣電影會有兩種路線,一種是作為貼近商業電影以娛樂參與這場荒謬人生的大眾,另一種是悲情或嚴謹地指出問題點甚至提出解決方案,甚至被看成是不主流不歡樂的「記錄片」。從 1989 年侯孝賢《悲情城市》為代表的台灣新電影浪潮開始,除了開始運用北京話以外的閩南語(台語)與日語/客家語等其他語系作為表述的聲音,同時也走出了楊德昌與王童等人的眷村題材故事;透過引入法國新浪潮的長鏡頭也提供足夠長的時間記錄小人物所在台灣歷史環境背景。到了 1994 年陳玉勳《熱帶魚》保留過去擅用主角獨白,更進一步賦予台灣魔幻寫實的聯想趣味,

2008 年魏德聖《海角七號》成為台灣商業電影連結在地文化的口語調侃與政商社會諷刺趣味的集大成者,往後在台灣上映的商業電影,不管是賀歲片或熱門強檔國片都依循著此類敘事和主題,而 2003 年戴立忍《不能沒有你》和 2010 年莊益增《牽阮的手》仍然以非常獨特的風格在非商業電影中持續發展,乃至 2015 年林靖傑的《愛琳娜》儘管符合商業主流的通俗表現,同樣包含著不少關懷弱勢進而批判社會的議題。

《大佛普拉斯》片名藉由渺小的「+」字號暗指現代科技瞬息萬變日益更新的型號,表面上聲稱強化改良的技術,實際上卻往往是毫無變革意義的普拉斯版本,光是在題名上就已經預示整部片充滿對於社會潮流的嘲諷態度。《大佛普拉斯》與《愛琳娜》很相近,選擇增加票房收入的娛樂詼諧,但同時又很淺白地點出人們無奈的現況,它的這些「笑點」作為次要是合適的,問題是它的主旨敘述流程毫無章法,就像拿一支蚊拍想要打死荒郊野外的所有蚊子。

電影的敘事結構是依循法國電影新浪潮時期的作者論,甚至透過打破第四面牆的方式加強導演的權力,直接利用旁白對觀眾指示劇情真正要傳達的是什麼,而不要觀者自己過分聯想。黃信堯一開始就說:「各位觀眾朋友大家好…….宣傳一下個人的理念,順便解釋劇情。」觀者沒有辦法跳出此框架或者提供多元的詮釋;換句話說,導演已經明確地預設好從頭到尾的敘事流程與個人理念,不會有混淆與未知的因素,但是觀者看到結尾處,一定又十分懷疑過究竟這些宗教人士等人所納悶的聲響由誰而來又何故發出?

這一舉有違導演建構的敘事邏輯,黃信堯不僅在片頭表示他擁有解釋的「主導性」,又在片中警察逮捕肚財時有還原如同上帝視角般的客觀畫面能力,但卻同時聲稱沒有影像就沒有真相,在最後一刻放棄他主導解釋的權力,既沒有畫面也沒有話語,而是留給觀眾無盡的想像。

本片劇情邏輯不通外,在抒情上可圈可點,以兩個老百姓(菜埔和肚財)為主軸發展彼此無奈的人生境遇,一個靠著國小同學憐憫的回收員,和一個要照顧生病的母親的管理員。儘管還有一位住在海岸邊與佛陀同名的釋迦,有些評論認為他過於冷漠無語的旁觀身分是以佛陀超脫的視角觀看世間悲情,透過旁白天外飛來一筆的提示,這位釋迦能夠冥冥之中感覺他人的生死狀況(由於這段話不是釋迦自己說出,而是導演註解)

確實有種不可思議的神力,但這位角色時常令人匪夷所思,他即便像個人一樣要煮麵吃,但他又表現得絲毫不在意身外之物。導演似乎要使他脫離本片樹立的強權富貴與弱勢民眾的二元對立,成為一個像神一般的旁觀超脫者,但他同時作為一個神祇也始終受到導演的掌控。

進一步可以去省思的是為何導演沒有辦法或不去解釋最後一刻的怪異現象。在一個有如巨蛋般遼闊的室內廣場,一股風吹熄整片的燭火,還有起初以為是來自於外頭向建築發出的雷聲,但聲音卻從一陣陣忽小忽大到越來越近,一種像敲擊表面材質厚重但裡頭中空的聲響。是否可能是啟文董將葉女士扔進這座中空大佛裡的敲喊,不,難以說明最後一幕大佛由內向外散發的弧形光芒究竟何來,觀者與在場的宗教人士都在等待著預定會有導演主宰畫面的話語解釋,卻遲遲等不到。

回到畫面來看,這部電影運用很多常見的過場畫面,像這種強調地景寬敞的橫向構圖,與光線映照在水田上的波影,展現台灣鄉村一望無涯的田園風光,前景則是人物拿著點滴坐著摩托車無語的向前進,有助於舖成小人物必須不斷走下去的生命意涵,類似的畫面時常出現在公共電視的人生劇場單元。除了大量的長鏡頭外,掌鏡的鍾孟宏也納入許多 2008 年《停車》特寫人物表情的主觀鏡頭,強化主角性格。除了有一次例外地肚財主動向觀眾對話外,一切的個人心聲都仍然是在導演的主導之下,利用文字「老闆好命」與畫面的哀怨,塑造一種窮窮與富貴的尊卑對立關係。

本部電影最有意思的要素應該就屬行車記錄器的運用,不僅創造出富有偷窺樂趣的視角外,也是這些百姓人生的小確幸。「彩色畫面裡頭偷情的女主角」在小人物心中如歌唱般的歡愉聲,一再地對比沒錢沒車沒房也沒女朋友的「黑白人生」。還有像《熱帶魚》裡飄在天空的魚,肚財的飛碟之家也是如此天馬行空,由各種廢棄物與夾夾娃堆疊拼湊的異質空間,短暫地提供導演說出雙關語:「坐在肚財的飛碟裡面,但永遠無法探索別人內心的宇宙。」這裡觀者又能察覺出邏輯上的矛盾,導演彷彿一下能猜透角色的心,另一下卻又似乎無法看破整個社會情境,而用這種非常廉價的人生道理如流水般帶過。

最後我想針對《大佛普拉斯》中的大佛有所討論。以這部電影的觀點,大佛應該是被塑造成一種對於貧窮人無能為力,只能替權貴發聲的形象,從一開始由留美藝術家與相關政府單位合作,民間宗教習俗的鸞文卜卦與祭改補運,到一群穿著深色上衣與白色運動長褲所象徵的台灣常見的大型宗教團體,最後再回到這間已成廢墟的葛洛伯文創藝術公司,地面上還有那尊慈眉善目卻斷頭落地的大佛,不難猜測到導演似乎認為告示整個產官學合作(掛勾)的佛教事業問題(至少是這間公司造成的問題)已給大眾有個交待,足以作為本片的收尾。

這就像在 2015 年《愛琳娜》中的愛琳娜,她在被有錢人拋棄後,以為用一把小提琴在街頭、捷運以及都更現場上蒙面演奏以為正義的表現來收尾一樣令人不解。單就民間宗教習俗這個議題來說,我認為《大佛普拉斯》過於以偏概全,確實新一代的人很多早就不信任傳統道德規範與信仰,但這並不能表示這些儀式和物件對於受眾完全沒有任何影響,沒有考量到宗教在台灣的歷史意義與文化心理,導演旁白與畫面首先介紹這個儀式的過程,然後再一語蔽之地表示神明的回答對主角需要的協助毫無用處,進一步再用另外一個不同的例子(一個不願協助祭改的主持表示不是每個人都可以,似乎能強硬見證本片主張的弱勢族群無助,但這個橋段太過簡短片面,究竟是否有其他篩選原則上觀者是不曉得的。)

在 2017 年《通靈少女》內,我認為有一個非常精采的現代與傳統的對話,讓人物可以用溝通的方式,而不是硬要解決一個連科學也無法解決的問題。在劇情中預設為有通靈能力的謝雅真,在她的朋友過世後,儘管身為佛道教信仰者仍然敬重地參加其他在台的宗教信仰活動,當她回到宮廟時她很清楚地知道議員妻子的癌症不僅科學也無法對付,一大把的香火也只會燻得讓病人更加痛苦。

議員一直以為是他功德或香油錢不夠多才沒辦法幫忙,最後謝雅真以九天玄女附身名義讓議員知道人生命運莫強求,無論觀者不曉得這次的起乩是真是假都不重要,重要的是透過宗教信仰確實能夠有一種氣勢力道能夠引導大眾的正面意義。 說到頭來,《大佛普拉斯》企圖以破壞偶像崇拜名義來辯稱解決一個難題是最膚淺的作法,這不僅摧毀台灣在地文化的底蘊,也沒有真正深入群眾,沒有思索為何這些婦女願意參與的契機;而是像菜埔一樣從廢墟中,尋找著美女雜誌中的小確幸。